Как утекают обучающие программы онлайн-школ, и что с этим делать

Средняя стоимость курса, по данным Smart Ranking, составляет 52 000 рублей. Однако весомую часть образовательных продуктов можно купить нелегально и за гораздо меньшие деньги — по паре тысяч за курс. О теневом рынке слитых курсов и о том, как edtech себя защищает, рассказывает Фёдор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass.

Хотите поделиться мнением или кейсом? Ждем ваши материалы на почту редакции.

Кто и как ворует курсы

Обучающие программы утекают по-разному, но среди множества способов выделяются два основных сценария.

Способ №1: покупка «в складчину» — коллективная экономия

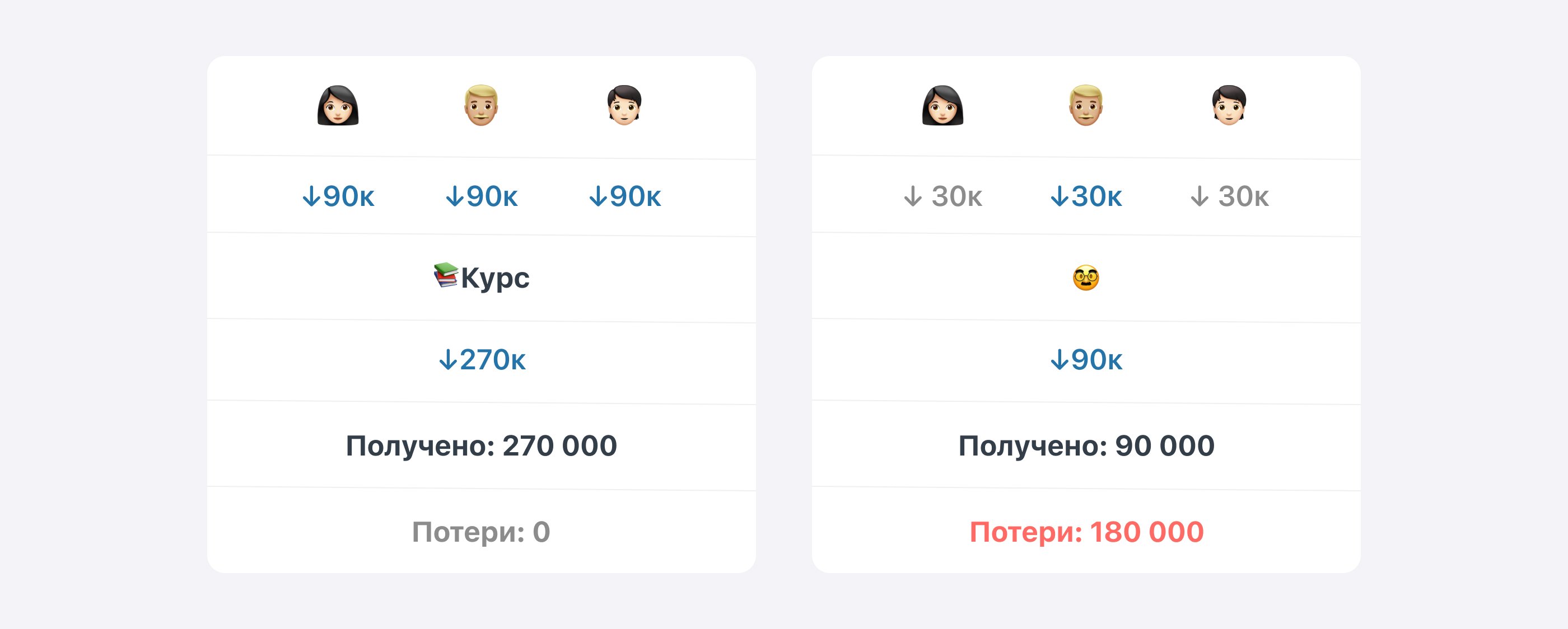

Один человек покупает обучающий курс, а затем делится доступами или материалами с небольшой группой людей, заранее договорившись разделить расходы. Чем больше людей в такой группе — тем меньше денег платит каждый участник.

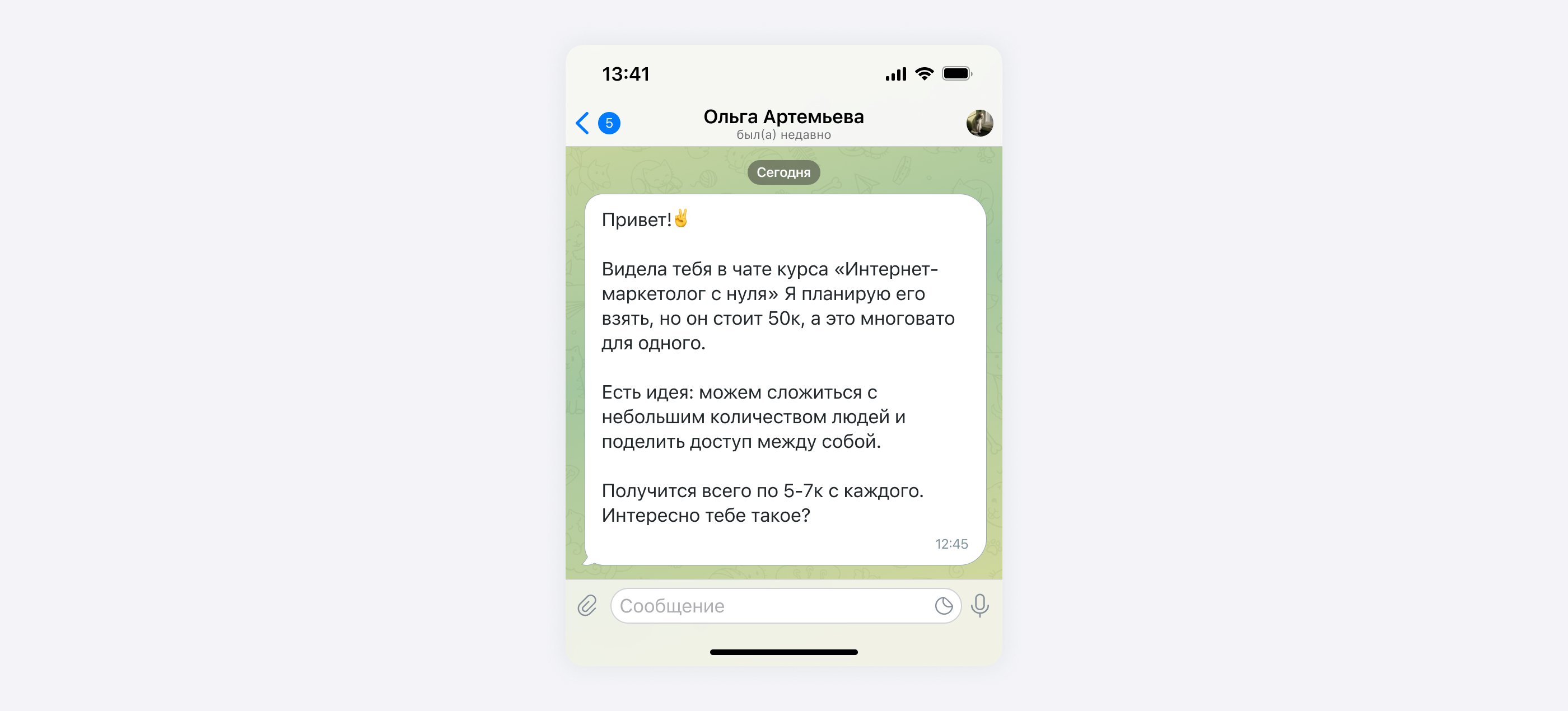

Объявления о «складчине» обычно размещаются на тематических сайтах и каналах в мессенджерах, но зачастую потенциальных покупателей уводят прямо из-под носа организаторов курса.

Механика такая: во время прогрева курса потенциальных покупателей собирают в отдельном чате или канале какого-нибудь мессенджера. Один из участников оказывается «мафией» и начинает рассылать остальным в личные сообщения предложение купить курс вместе.

Есть вероятность, что кто-то пожалуется организаторам и «мафию» заблокируют. Но это не поможет: скорее всего, в чате давно сидит его напарник, который получит контакты согласившихся на «распил» и сможет приобрести курс под видом обычного человека.

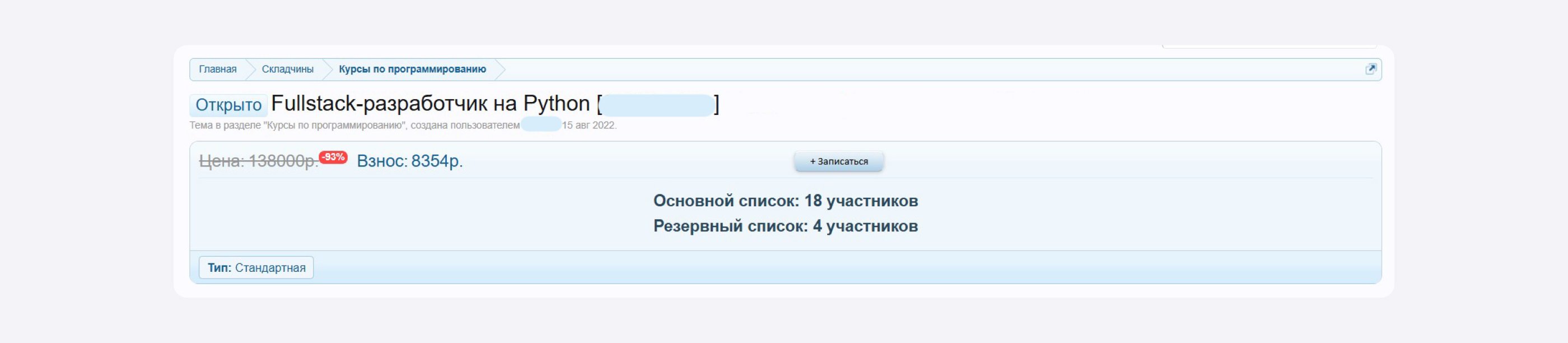

В популярных мессенджерах складчины — это целая субкультура. Существуют каналы, где систематически собирают участников на «совместную покупку». Так, например, на курсы стоимостью от 50 до 200 тысяч рублей складываются от 5 до 50 участников, что снижает затраты каждого из них до нескольких тысяч рублей.

Способ №2: перепродажа — быстрый доход на чужом труде

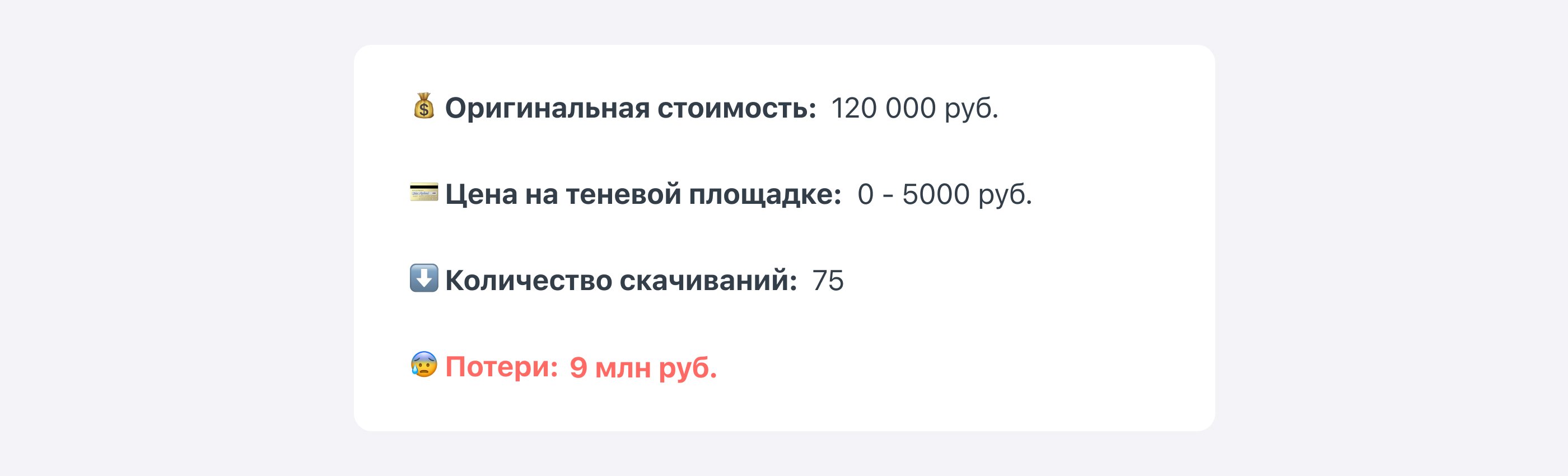

Здесь схема еще проще и циничнее. Покупатель копирует все материалы курса и выкладывает на теневых площадках, предлагая всем желающим купить их по более низкой цене.

Продавать курс на таком сайте злоумышленник может сколько угодно раз.

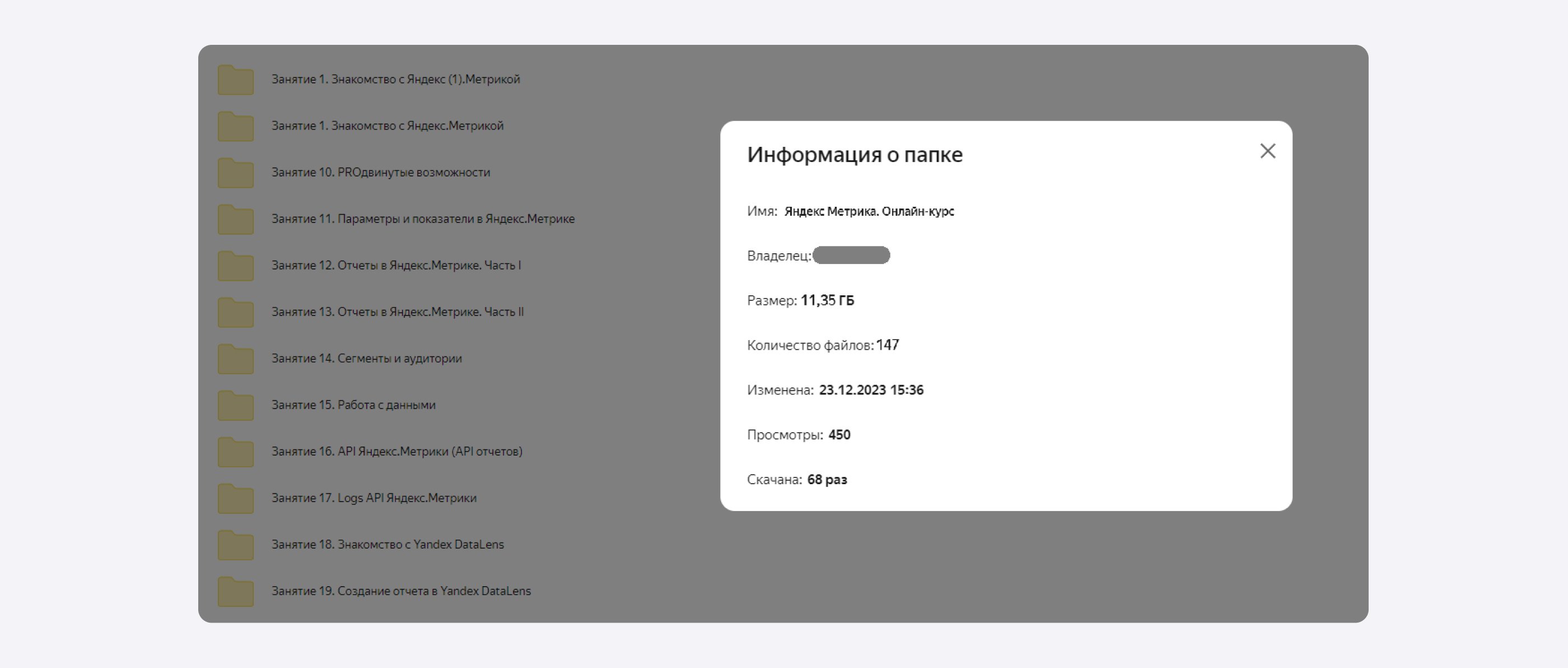

Главный мотив для покупателей украденных курсов — стоимость. Если в онлайн-школе не предусмотрена плотная работа с учениками, низкая стоимость может перевесить моральные терзания от нелегальной покупки. И, кажется, это действительно работает — на популярных образовательных программах сотни и даже тысячи скачиваний.

Бывает и такое, что обучающие материалы и вовсе выкладывают в бесплатный открытый доступ. Сделать это могут покупатели слива, конкуренты и даже те, кто купил оригинальный курс, но, например, чем-то обижен на онлайн-школу. Какими бы ни были мотивы, но результат таких действий один — прямой ущерб.

Существуют и другие способы кражи образовательных программ, включая взлом сайта и плагиат обучающих материалов конкурентами, но именно складчина и сливы наносят наибольший ущерб и ведут к бесконтрольному распространению результатов чужого упорного труда.

Последствия для edtech

Исследований об объеме и влиянии теневого рынка онлайн-курсов пока нет. Недополученную прибыль тоже оценить сложно, так как далеко не все, кто покупает курс на сливе, за неимением альтернативы были бы готовы приобрести его по полной цене.

Можно предположить, что для крупных онлайн-школ речь идет о десятках и даже сотнях миллионов рублей. Помимо финансовых убытков есть и другой урон:

-

Легкий доступ к материалам обесценивает предоставляемые знания. Копии курсов появляются в свободном доступе буквально через несколько дней после запуска и многие пользователи просто не видят смысла платить за знания, которые больше не являются уникальными.

-

Недополучение прибыли тормозит развитие онлайн-школ, которые действительно вкладывают большие ресурсы в качественные обучающие программы.

Ахиллесова пята edtech: что общего у всех утечек информации

В основе большинства утечек лежит простая истина: онлайн-школа теряет контроль над информацией, как только передает ее клиенту.

На первый взгляд, кажется, что защита данных в образовательных проектах не сложнее, чем в других сферах. Но это не так. Там, где другие компании могут жестко регламентировать доступы и применять почти любые инструменты для защиты информации, edtech сталкивается с юридическими и техническими ограничениями.

Например, при взаимоотношениях «компания — сотрудник» бизнес имеет полное право устанавливать системы мониторинга на корпоративных сервисах и предоставляемых сотрудникам устройствах. Это позволяет использовать DLP-системы, которые контролируют передачу данных, отслеживают подозрительные действия и предотвращают утечки. Защита информации базируется на политике безопасности, прописанной в трудовых договорах.

В edtech такое невозможно: клиенты не связаны жесткими юридическими обязательствами по сохранению конфиденциальности. Все взаимодействие зачастую происходит в общедоступных сервисах и мессенджерах, куда преподаватели отправляют презентации с лекций, домашние задания и другие полезные материалы. После отправки школа больше не может контролировать их дальнейшее использование. Файлы могут быть скачаны, пересланы и загружены в открытый доступ.

Пример 1: недобросовестный клиент

Ученик покупает дорогой курс по аналитике данных. В процессе обучения он сохраняет все отправленные ему материалы — видеозаписи лекций, PDF-гайды и презентации, а затем размещает их на теневом маркетплейсе с описанием: «Курс N за 5 000 рублей вместо 50 000. Полный комплект лекций и заданий». Это воровство с целью получения прибыли.

Пример 2: ошибка в работе с мессенджером

Преподаватель загружает файл с итоговым тестом по курсу в чат группы, но забывает установить ограничение на пересылку.

Один из учеников случайно отправляет файл знакомому, который не обучается в школе. Через пару дней тест оказывается на форуме с заголовком «Ответы на итоговый тест курса N». Здесь изначально нет злого умысла, но ущерб репутации онлайн-школы очевиден.

Пример 3: неправильный доступ

Организаторы курса приглашают интересного спикера провести лекцию для учеников. Затем администратор выкладывает запись на популярный видеохостинг и ошибочно дает к ней общий доступ.

Видео попадает в индекс поисковиков и закрытая лекция становится доступна всем желающим. Информация курса перестает быть уникальной, что обесценивает образовательную программу школы.

В результате объект интеллектуальной собственности создателей курса оказывается практически в общем доступе на частном облаке.

Как защититься от утечек информации

Полностью предотвратить утечки образовательных материалов невозможно — при желании любые текстовые данные можно сфотографировать, а лекции записать с монитора на внешнее устройство. Но можно существенно снизить риски и усложнить жизнь тем, кто решил заработать на чужих программах обучения.

Главное — выстроить систему защиты, которая будет работать как против преднамеренных, так и против случайных утечек.

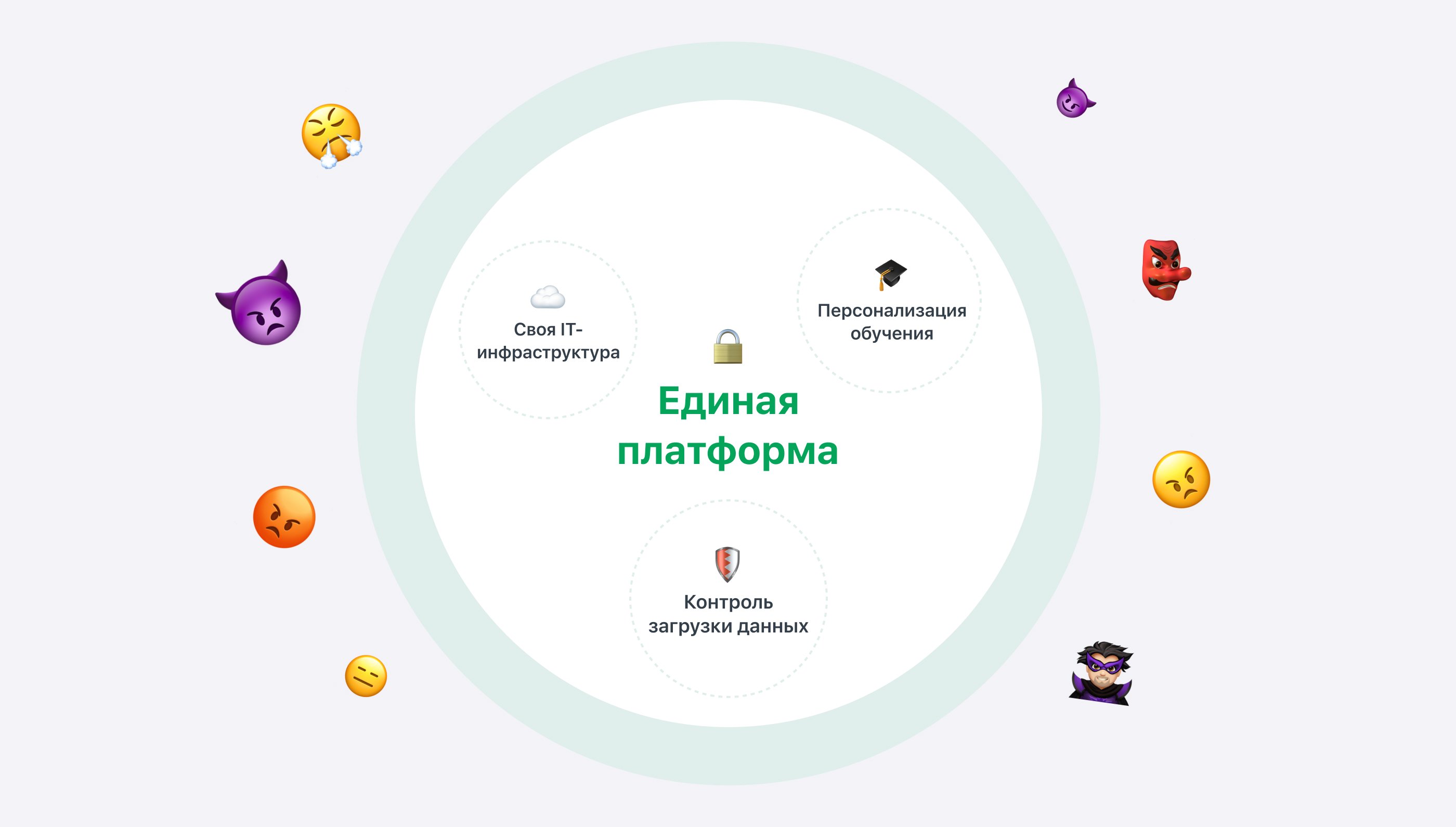

1. Обучение в режиме одного окна

Разрозненные сервисы — мессенджеры для общения, отдельные платформы для вебинаров и тестирования — становятся открытыми шлюзами для утечек информации. Чем меньше человек вручную передает материалы между разными сервисами, тем ниже шанс, что он отправит их не туда или сохранит на свое устройство.

По возможности старайтесь объединить все процессы обучения на одной платформе, где будут встроены функции видеоконференций и мессенджера для общения группы с преподавателем; возможна настройка чат-ботов для тестирования и проверки домашних заданий.

Если материалы не нужно будет пересылать между сервисами, в каждом из которых свои настройки доступа, риск случайного распространения курса минимизируется. Кроме того, ученикам тоже будет удобнее работать в одном месте, вместо постоянного переключения между приложениями.

2. Собственная IT-инфраструктура

Как только информация попадает в общедоступные сервисы, она перестает принадлежать компании и распространяется непредсказуемо. Если развернуть экосистему обучения на собственном сервере, компания сможет сохранить полный контроль над данными.

Для этого необязательно покупать и настраивать дорогостоящее оборудование: можно арендовать частное облако — готовое «железо» в data-центре, доступ к которому будет только у компании-заказчика.

На своем сервере информацию можно дополнительно защитить инструментами шифрования, а также создать несколько контуров доступа — для потенциальных покупателей, учеников, преподавателей, администраторов и организаторов курса.

3. Контроль загрузки данных

Даже в рамках единой платформы важно установить ограничения на работу с файлами. В этом помогут функции настройки доступов и запрет на скачивание.

Желательно, чтобы все учебные материалы были доступны только в режиме просмотра, без возможности сохранения на устройство. Это минимизирует риск случайного распространения и существенно осложнит жизнь злоумышленникам. Однако такая схема возможна только при работе с приложением, которое поддерживает функцию онлайн-просмотра разных форматов.

Если человек решит сделать снимки экрана или перезаписать видео, это займет гораздо больше времени, чем простое скачивание и скажется на качестве контента. Это снижает вероятность того, что злоумышленники вообще захотят так заморачиваться, чтобы украсть обучающую программу.

4. Персонализация обучения

Повысить ценность онлайн-обучения поможет добавление организационных функций, которые невозможно скопировать и перепродать на теневом рынке:

-

проверка домашних заданий;

-

ответы на вопросы и разбор ошибок;

-

видеоконференции для общения и работы в группах;

-

промежуточные тестирования;

-

помощь в составлении резюме и портфолио.

Работа с учениками на всем периоде обучения поможет превратить курс из набора лекций и презентаций в полноценную обучающую программу, за участие в которой пользователь будет готов заплатить полную цену.

Подведем итог

Создание обучающих программ требует времени, ресурсов и экспертизы. Их защита — не только вопрос финансовой безопасности, но и способ показать серьезное отношение к своим продуктам.

Перечисленные методы не отменяют важность договоров о неразглашении и работу над защитой авторского права, а скорее дополняют их. Именно комплексный подход — сочетание технологических решений, организационных мер и юридической защиты способен минимизировать риски и помочь edtech-компаниям перестать терять деньги.

Дата публикации: 07 Февраль 2025

Мы собрали подборку с ключевыми мероприятиями edtech-рынка в первой половине 2026 года. Участие поможет найти партнеров по всему миру, вдохновиться, познакомиться с инвесторами и узнать самые передовые стратегии развития бизнеса в онлайн-образовании.

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам IV квартала и всего 2025 года. Динамика снизилась до рекордных уровней. Особенно резкий разворот сделали детские школы программирования и сегмент разработки.

Edtech в России системно встраивается в государственное образование — через региональные программы, проекты для школ и обучение госслужащих. Ниже — пять примеров, показывающих, как российский edtech масштабирует свое присутствие в сегменте B2G.

Участники рынка онлайн-образования строят прогнозы на 2026 год. По их мнению, заметно вырастет роль образовательных сообществ, продолжится сближение edtech с формальным образованием — через партнерства с вузами и колледжами. Кроме того, начнется новая волна экспериментов с ИИ: компании будут проверять «большие гипотезы» и искать этичные сценарии применения технологии.

Подвели итоги 2025 года на рынке онлайн-образования и выделили главные тренды и события. Некоторые из них долгосрочны и формируют рынок и стратегии игроков не первый год, а другие проявились именно в 2025-м и стали ответом на новые условия: макроэкономические вызовы, растущую конкуренцию и изменения в поведении аудитории.

В Москве 17 декабря прошло ежегодное награждение победителей Edtechs Awards от Smart Ranking. Премия отмечает главных людей, события и компании на рынке онлайн-образования. В 2025 году награды получили 14 участников, а компанией года стал «Яндекс Практикум».

«Черная пятница» окончательно превратилась в «черный ноябрь» — большинство edtech-компаний продавали продукты со скидкой на протяжении всего месяца и даже в первых числах зимы. На фоне настороженного отношения россиян к распродажам онлайн-школы усложняли механику предложений и усиливали работу с лояльной аудиторией. Некоторым игрокам это позволило показать кратный рост выручки по сравнению с прошлым годом.

С каждым годом требования к онлайн-курсам растут: завоевать внимание учеников все сложнее, а конкуренция между школами усиливается. Чтобы удержать студента, нужна качественная персонализация обучения — даже в групповых форматах. Об этих и других трендах в поведении учеников рассказали на видеоплатформе livedigital, которая анализирует действия пользователей, их включенность в уроки, доходимость и удержание.

17 ноября компания «Лидеры изменений» подвела итоги второго ежегодного рейтинга, который отмечает управленцев и компании, внедряющих современные подходы в работе с продуктами. Цель проекта — оценить реальные достижения бизнеса на пути к цифровой трансформации.

За I полугодие 2025 года, по оценке Smart Ranking, топ-25 компаний на рынке домашнего обучения заработали почти 4,6 млрд рублей — на 27% больше, чем годом ранее. Среди драйверов роста — гибридные форматы, мини-классы, геймификация и ИИ, а ключевые риски — демография и осложнившееся привлечение учеников.

Мы собрали подборку с ключевыми мероприятиями edtech-рынка в первой половине 2026 года. Участие поможет найти партнеров по всему миру, вдохновиться, познакомиться с инвесторами и узнать самые передовые стратегии развития бизнеса в онлайн-образовании.

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам IV квартала и всего 2025 года. Динамика снизилась до рекордных уровней. Особенно резкий разворот сделали детские школы программирования и сегмент разработки.

Edtech в России системно встраивается в государственное образование — через региональные программы, проекты для школ и обучение госслужащих. Ниже — пять примеров, показывающих, как российский edtech масштабирует свое присутствие в сегменте B2G.

Участники рынка онлайн-образования строят прогнозы на 2026 год. По их мнению, заметно вырастет роль образовательных сообществ, продолжится сближение edtech с формальным образованием — через партнерства с вузами и колледжами. Кроме того, начнется новая волна экспериментов с ИИ: компании будут проверять «большие гипотезы» и искать этичные сценарии применения технологии.

Подвели итоги 2025 года на рынке онлайн-образования и выделили главные тренды и события. Некоторые из них долгосрочны и формируют рынок и стратегии игроков не первый год, а другие проявились именно в 2025-м и стали ответом на новые условия: макроэкономические вызовы, растущую конкуренцию и изменения в поведении аудитории.

В Москве 17 декабря прошло ежегодное награждение победителей Edtechs Awards от Smart Ranking. Премия отмечает главных людей, события и компании на рынке онлайн-образования. В 2025 году награды получили 14 участников, а компанией года стал «Яндекс Практикум».

«Черная пятница» окончательно превратилась в «черный ноябрь» — большинство edtech-компаний продавали продукты со скидкой на протяжении всего месяца и даже в первых числах зимы. На фоне настороженного отношения россиян к распродажам онлайн-школы усложняли механику предложений и усиливали работу с лояльной аудиторией. Некоторым игрокам это позволило показать кратный рост выручки по сравнению с прошлым годом.

С каждым годом требования к онлайн-курсам растут: завоевать внимание учеников все сложнее, а конкуренция между школами усиливается. Чтобы удержать студента, нужна качественная персонализация обучения — даже в групповых форматах. Об этих и других трендах в поведении учеников рассказали на видеоплатформе livedigital, которая анализирует действия пользователей, их включенность в уроки, доходимость и удержание.

17 ноября компания «Лидеры изменений» подвела итоги второго ежегодного рейтинга, который отмечает управленцев и компании, внедряющих современные подходы в работе с продуктами. Цель проекта — оценить реальные достижения бизнеса на пути к цифровой трансформации.

За I полугодие 2025 года, по оценке Smart Ranking, топ-25 компаний на рынке домашнего обучения заработали почти 4,6 млрд рублей — на 27% больше, чем годом ранее. Среди драйверов роста — гибридные форматы, мини-классы, геймификация и ИИ, а ключевые риски — демография и осложнившееся привлечение учеников.